リ総研だより

2021年06月15日

リ総研だより vol.18

プラスチック汚染の健康問題

食品から摂取している残留性有機汚染物質について

研究開発課の安武です。よく考えてみると、コラムを書くのは初めてでした。

コラムなので軽い内容にしようかと思いましたが、タイトルも内容も少し重い内容にしてみました。タイトルにある残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)とは、①難分解性(環境中で分解しにくい)、②高蓄積性(生物の体内に蓄積しやすい)、③生物や環境への有害性、④長距離移動性(環境に放出されると国境を越えて長距離移動する)という4つの特性をあわせもつ物質と定義されています。

最近、次のような記事を拝見しました。「プラスチックに使われている添加剤の一部は、マイクロプラスチックを食べた魚介類の体内に濃縮・蓄積され、それらの魚介類を食べた人間の体内で蓄積され、健康影響を及ぼす可能性があると言われています」という記事です。

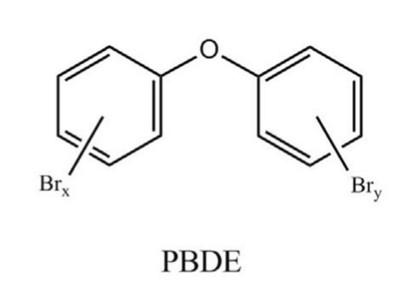

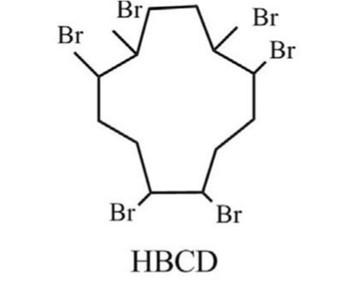

プラスチック添加剤の内、健康影響が危惧されている化学物質は、臭素系難燃剤(PBDEやHBCD)と言う残留性有機汚染物質であり、国際的には「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の附属書Aで、国内では「化学物質審査規制法」の第一種特定化学物質として規制されており、製造・使用及び輸出入が原則禁止されます。ちなみに、上記した臭素系難燃剤は、PCBやダイオキシン類と同レベルの規制となっています。

前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。

私は、当センターに来る前に福岡県保健環境研究所で勤務していました。いずれ、元の職場に戻る予定のはずです。

研究所では、日本の平均的な食事からPCB、ダイオキシン類や先ほど述べた臭素系難燃剤をどれくらい摂取しているかを国立医薬品食品衛生研究所と共同で調査し、それらの摂取量が人間にとって安全かどうか評価していましたので、その結果についてご紹介したいと思います。

私たちは日常の食事からどれくらいの臭素系難燃剤を摂取しているのでしょうか?

臭素系難燃剤の種類にもよりますが、PBDEは1日当たり平均110 ng及びHBCDは1日当たり平均120 ngを食事から摂取しています(過去に私たちが調査した数値の平均値)。

ちなみに、「ng」という見慣れない単位ですが、1 ng = 0.001 µg = 0.000001 mg = 0.000000001 g となります。

日常の食事から摂取している臭素系難燃剤量は、人に対して健康影響はありますか?

人が一生涯にわたり摂取し続けても健康に対する有害な影響が現れないとされる1日あたりの摂取量(TDI)というものが、PBDE及びHBCDに設定されています。私たちが日常の食事から摂取しているこれらの対象物質の摂取量は、TDIと比較すると、特に人の健康影響を懸念するレベルではないことが明らかになりました。

プラスチック汚染は海洋にも大気中にも多く拡散し、動植物に様々な影響を与えていると言われており、様々なメディアでたくさんの情報や懸念事項に目にすることができます。

今回は、その中の懸念の一つ「プラスチックに使われている添加剤の一部は、マイクロプラスチックを食べた魚介類の体内に濃縮・蓄積され、それらの魚介類を食べた人間の体内で蓄積され、健康影響を及ぼす可能性がある」ということに、私たちの調査結果で回答してみました。

世の中には色んな情報がありますが、どの情報が本当に正しいか見極めることはとても大事だなと思います。